无线网络

1. 无线网络

1.1 概念

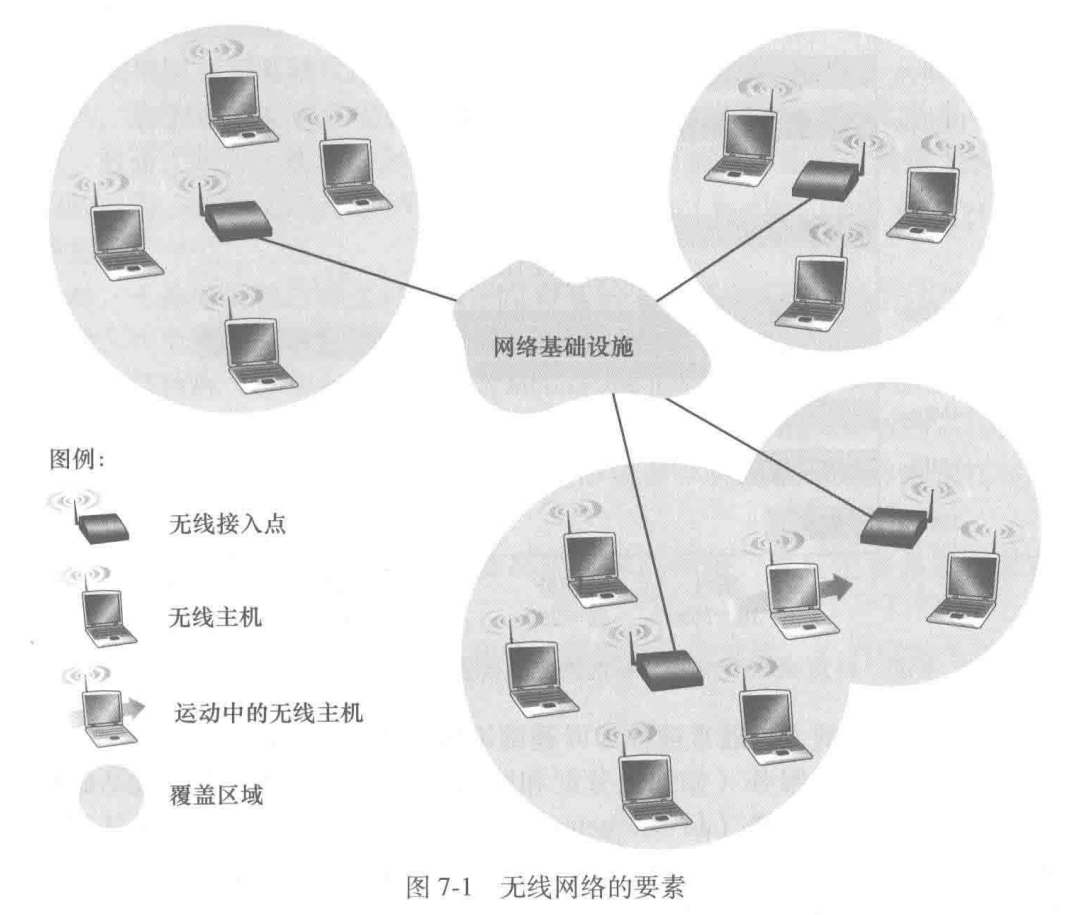

无线站点(wireless host):运行应用程序的端系统设备,可以是智能手机、平板电脑、物联网设备等,可以移动也可以不移动

无线链路(wireless link):无线站点通过无线链路连接到基站或其他无线站点,主要特性包括传播速率(数据传输速度)和覆盖区域(信号可覆盖的范围)

基站(base station):负责在无线网络中与无线站点进行数据的发送和接收,如蜂窝网络中的蜂窝塔或802.11无线局域网中的接入点

关联:无线站点在基站的无线覆盖范围内,并通过该基站进行与更大网络之间的数据中继

切换(handoff/handover):在移动设备移动过程中,网络系统将设备的连接从一个基站切换到另一个基站的过程

1.2 模式

| 模式 | 架构 | 特点 | 适用 |

|---|---|---|---|

| 基础设施(infrastructure) | 无线站点通过基站与网络连接,基站充当中心节点,负责管理和转发数据 | 扩展性高,可以增加基站来扩展网络覆盖范围 | 家庭网络、校园网络、企业环境和公共场所,提供稳定的无线连接 |

| 自组织网络(ad hoc network) | 无线站点之间通过无线链路直接通信,不需要中心节点或接入点 | 灵活性高,节点可以自由加入或离开网络 | 灾难救援、军事通信、短期活动,无需固定基础设施,易于快速部署 |

| 分类 | 结构 | 特点 | 例子 |

|---|---|---|---|

| 单跳无基础设施 | 所有无线站点直接彼此通信 | 小范围 | 蓝牙网络 |

| 单跳有基础设施 | 无线站点通过基站与其他无线站点通信 | 高扩展 | 家庭WiFi |

| 多跳无基础设施 | 无线站点通过多个中间节点与其他无线站点通信 | 自组织 | 车载网络 |

| 多跳有基础设施 | 无线站点通过多个基站与其他无线站点通信 | 大范围 | 4G/5G,企业WiFi |

2. 无线链路

2.1 效率

| 特征 | 描述 | 因素 |

|---|---|---|

| 递减的信号强度 | 电磁波在传播过程中,其强度会随着距离的增加而递减,又称为路径损耗(path loss) | 距离、介质、频率 |

| 来自其他源的干扰 | 在同一频段内,来自其他信号源的电磁波对目标信号形成干扰 | 频段重叠、环境噪声、多用户环境 |

| 多路径传播 | 电磁波经过反射、折射或散射,导致接收方收到来自不同路径的多个信号 | 位置的动态变化、物理环境 |

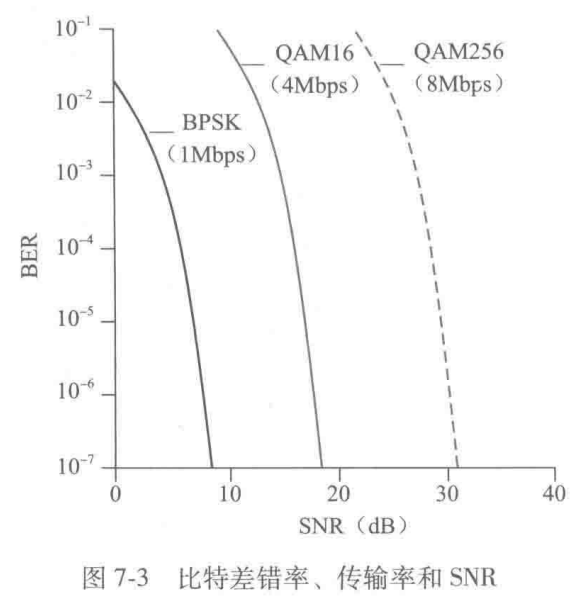

信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR):收到的信号和噪声强度的相对测量,单位是分贝(dB),SNR越大信号质量越好

比特差错率(Bit Error Rate, BER):接收方收到的有错传输比特的概率

比特传输速率(Bit Rate, BR):单位时间内传输的比特数量,单位是每秒传输比特数(bps),不同的调制技术有不同的数据传输效率

- 对于给定的调制技术,SNR越高,BER越低:较高的SNR能提供更清晰的信号,使得解调过程中的噪声影响减小

- 对于给定的SNR,调制技术的BR越高,BER越高:较高的BR能够传输更多比特,但同时出错的概率也会越大

- 自适应调制(Adaptive Modulation):物理层可以根据当前信道条件动态选择适合的调制技术

2.2 CDMA

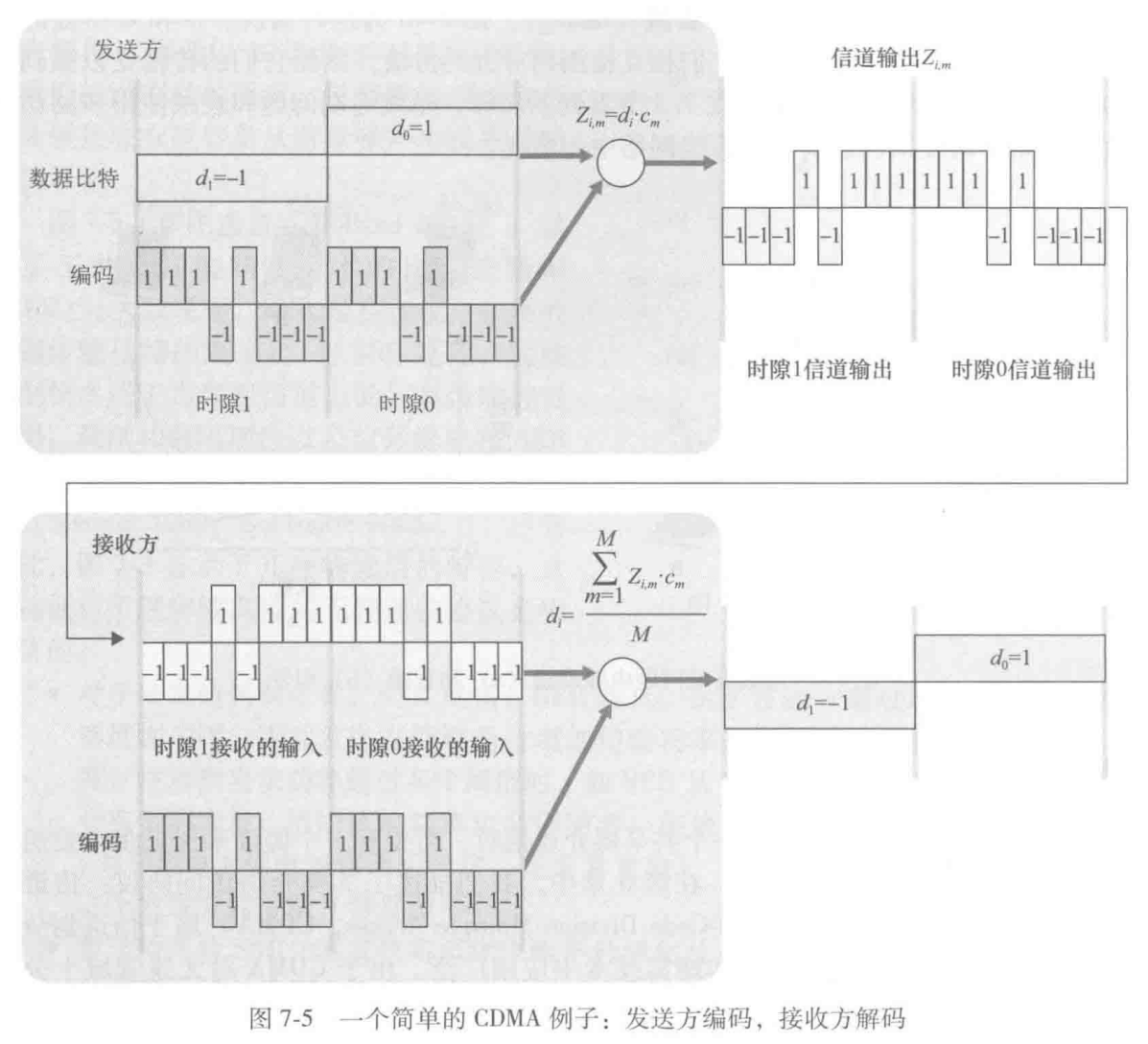

码片多址(Code Division Multiple Access, CDMA):是一种无线通信技术,允许多个用户在同一频段上同时传输数据

- 将每个比特时间再划分为 m 个短的时间槽,称为码片(chip)

- 每个节点被指派一个唯一的 m 位码片序列

- 每个节点发送比特1,则发送它的码片序列,发送比特0,则发送它的码片序列的反码

- 来自不同节点的码片序列进行线性相加得到比特序列,实现同时传输

- 接收方使用节点相同码片序列进行解码,从而提取来自不同用户的数据

实现CDMA的前提:

- 码片序列切换的速度要远远大于比特序列到达的速率

- 码片序列之间是相互正交的

数学原理:规格化内积,用于衡量两个向量的相似性

- 码片序列a和码片序列a的规格化内积是1(完全正相关)

- 码片序列a和码片反序列a‘的的规格化内积是-1(完全负相关)

- 码片序列a和与其正交的码片序列b的规格化内积是0(完全不相关)

码片序列为:

A:(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

B:(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

C:(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)

D:(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

假设发送的比特序列是:

X:(+1 -3 +3 -1 +1 +1 +1 +1)

可以得到:

A:1/8(-1+3-3-1+1-1+1+1)=0,表示A没有发送数据

B:1/8(-1+3+3+1+1+1+1-1)=1,表示B发送比特1

C:1/8(-1-3-3-1+1+1-1-1)=-1,表示C发送比特0

D:1/8(-1-3-3+1-1-1+1-1)=-1,表示D发送比特0

3. WiFi

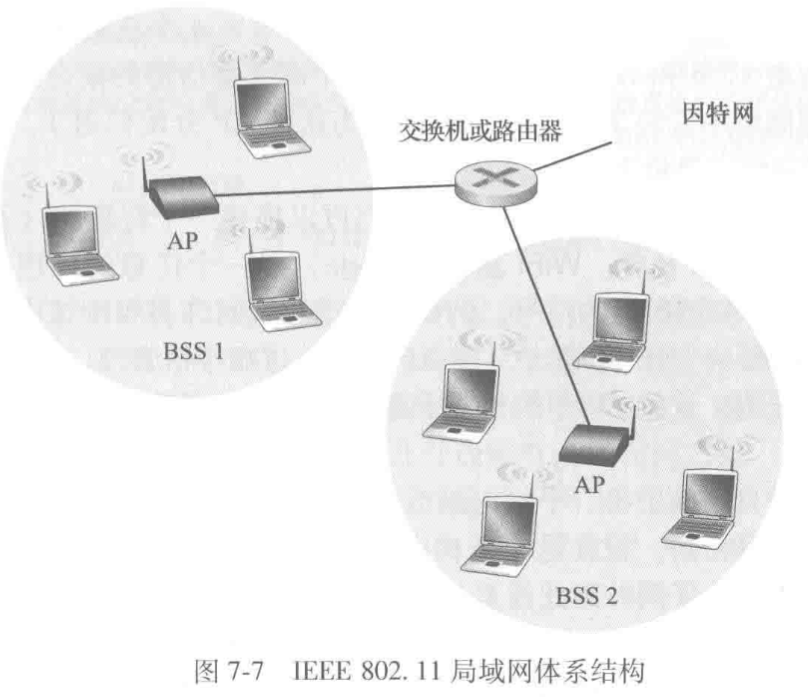

WiFi(Wireless Fidelity):无线保真技术,是一种基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术

- 接入点(Access Point, AP):是无线站点接入互联网的接口

- 基本服务集(Basic Service Set, BSS):是 WiFi 网络的最小组成单元,由一个 AP 和与其关联的无线站点组成

- 关联(Association):是无线站点与接入点之间建立的一条虚拟链路,只有成功关联的站点才能通过 AP 发送和接收数据帧

- 信道号(channel number):无线频段被分为多条信道,当且仅当相隔4个信道时传输才不会重叠,WiFi 工作在 2.4GHz 和 5GHz 两个频段

- 服务集标识符(Service Set Identifier, SSID):无线网络的名称,用户通过 SSID 选择并连接到无线网络

一个 AP 可以提供多个 WiFI,但是一个 BSS 只能对应一个 WiFi

WiFi 工作原理

- AP 通过无线电波广播 WiFi 信号

- 无限站点扫描可用的 SSID,并选择目标网络进行连接

- 无限站点发送连接请求,AP 验证无限站点身份,无限站点与 AP 建立连接,通过协议分配 IP 地址

- 无限站点通过无线电波向 AP 传输数据,AP 在无线网络和有线网络之间转发数据

无线站点与AP:

- 如何知晓:被动监听或主动探测

- 如何选择:信号强度(RSSI)或负载情况

- 如何关联:无限站点发送关联请求帧,AP返回关联响应帧

4. 802.11

4.1 隐藏终端

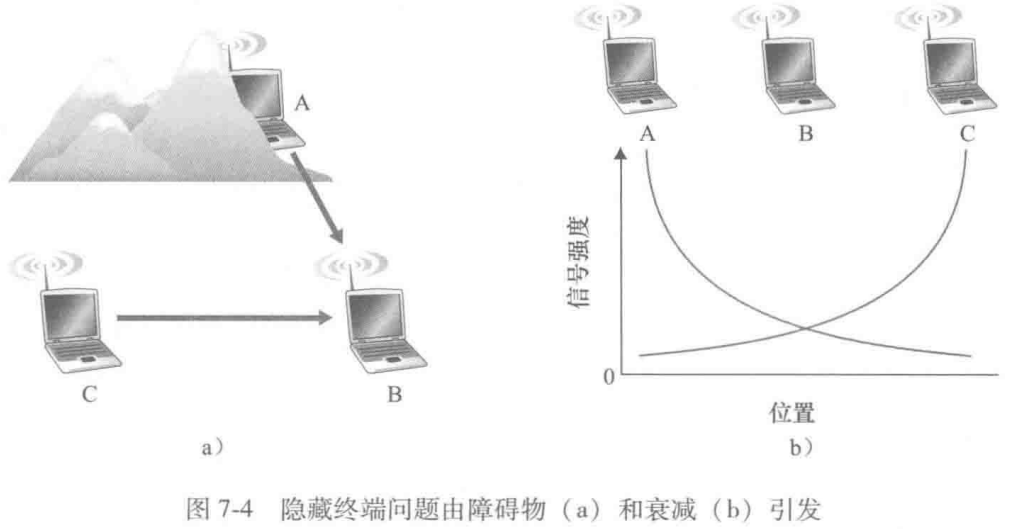

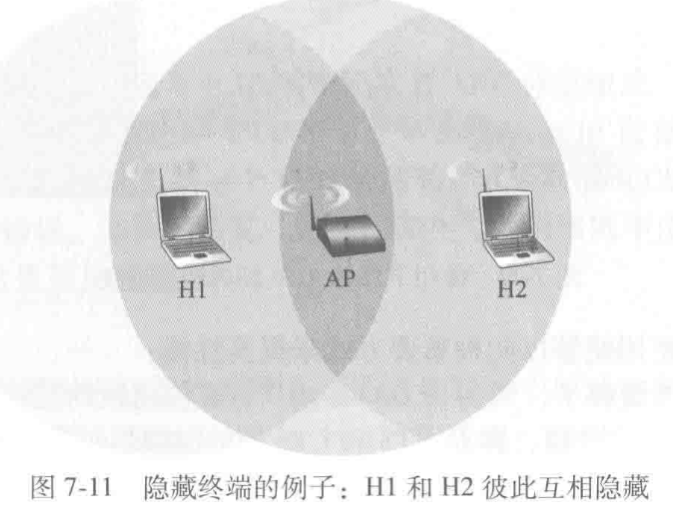

在无线网络中,每个无线站点之间可能无法直接检测到彼此的存在,导致它们同时发送数据,引发信道冲突和性能下降

- 无线信号范围有限:设备的通信范围有限,无法覆盖所有其他设备

- 非对称传输功率:设备的传输功率不同,导致通信范围不对称

- 物理障碍:墙壁、建筑物等障碍物阻挡信号,进一步限制通信范围

4.2 RTS/CTS

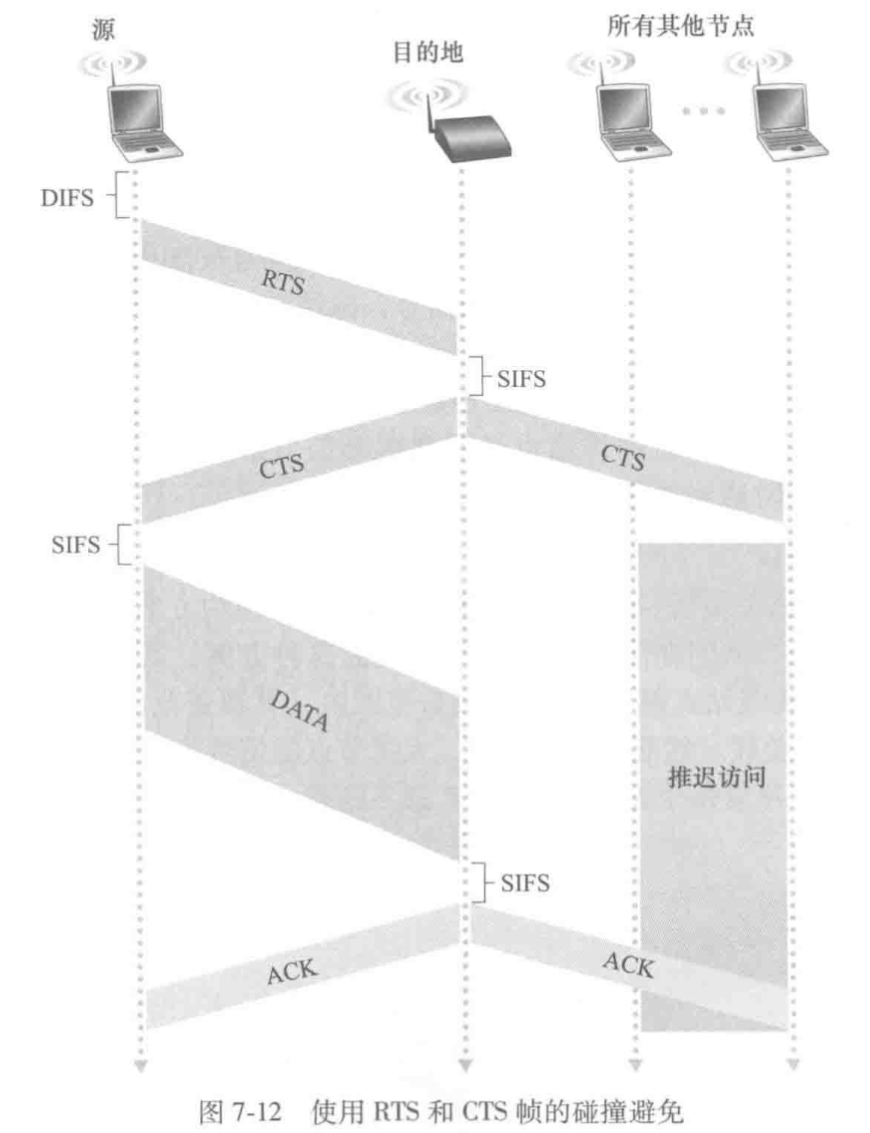

原理

- RTS(Request to Send):是无线站点发送数据前向接入点单播的请求帧,向接入段请求/预约信道的使用权

- CTS(Clear to Send):是接入点在收到 RTS 后广播的确认帧,通知请求的无线站点信道可用,通知其他站点信道将被占用,避免冲突

- 分布式帧间间隔(Distributed Inter-Frame Space, DIFS):发送RTS、数据前需要等待的最小时间间隔,用于确保信道长时间处于空闲,而不是瞬时空闲,最大程度避免可能的碰撞

- 短帧间间隔(Short Inter-Frame Space,SIFS):发送CTS、ACK前需要等待的最小时间间隔,确保在发送方能最快发送关键帧的前提下,接收方有足够的时间来处理关键帧

流程

- 站点检测信道空闲,等待 DIFS

- 如果等待 DIFS 后信道繁忙,进入退避机制

- 如果等待 DIFS 后信道空闲,发送 RTS 帧

- AP 收到 RTS 帧,等待 SIFS,发送 CTS 帧

- 站点收到 CTS 帧,等待 SIFS,发送数据帧

- AP 收到数据帧,等待 SIFS,发送 ACK 帧

4.3 帧结构

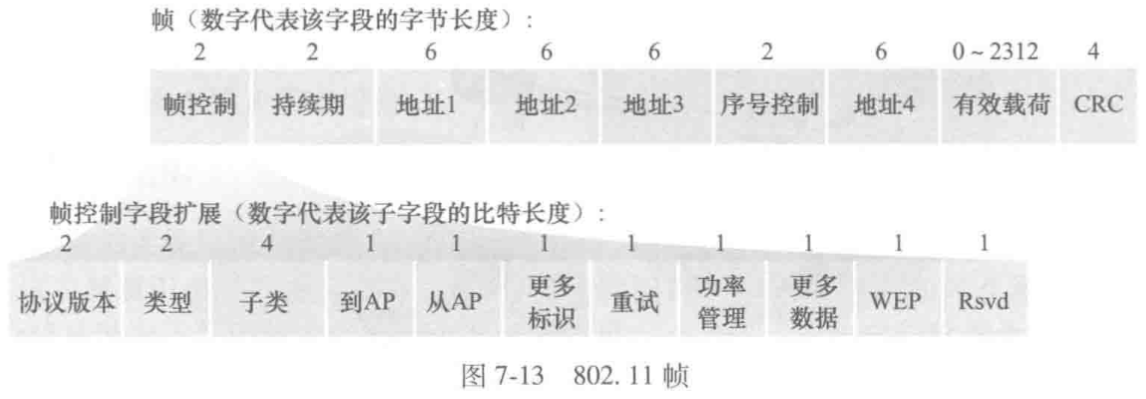

帧结构

| 字段 | 长度/字节 | 描述 |

|---|---|---|

| 帧控制 | 2 | 用于区分帧 |

| 持续期 | 2 | 表示该帧和接收ACK帧所需的时间,用于RTS/CTS的机制 |

| 目的地址 | 6 | 接收设备的MAC地址 |

| 源地址 | 6 | 发送设备的MAC地址 |

| BSSID | 6 | BSS接入路由器的MAC地址 |

| 序号控制 | 2 | 帧的序列号,用于排序和重组 |

| 有效载荷 | 0-2312 | 实际要发送的数据,通常是IP数据报或ARP分组 |

| CRC | 4 | 循环冗余校验码,用于检测帧在传输过程中的错误 |

帧控制

| 字段 | 长度/比特 | 描述 |

|---|---|---|

| 协议版本 | 2 | 通常为0表示IEEE 802.11 |

| 类型 | 2 | 指示主要类型:管理帧、控制帧或数据帧 |

| 子类型 | 4 | 进一步细分帧的类型,比如关联请求/响应,RTS/CTS等 |

| 到AP | 1 | 指示当前帧是否发往AP |

| 从AP | 1 | 指示当前帧是否来自AP |

| 更多标识 | 1 | 在分片传输中使用,用于告知接收方,后续还有更多片段需要接收 |

| 重试 | 1 | 表示当前帧是一个重传帧,用于确保可靠传输 |

| 功率管理 | 1 | 指示设备是否处于功率节省模式 |

| 更多数据 | 1 | 在流量控制中使用,告诉接收方是否还有更多数据待发送 |

| WEP | 1 | 指示当前帧是否使用了WEP加密 |

| 保留 | 1 | 供将来使用,通常设置为0 |

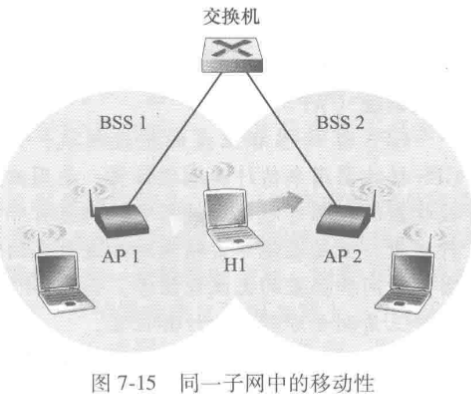

4.4 相同子网的移动性

- 信号强度评估:检测到AP1的RSSI越来越小,AP2的RSSI值越来越大

- 切换连接:向AP1发送一个去关联请求,向AP2发送一个关联请求

- 会话保持:如果新的BSS和旧的BSS都属于同一子网,那么站点会通过DHCP续租原先的IP地址,并维持正在进行的会话

- 更新表项:AP2会广播一个以太网帧,更新交换机/路由器以通告站点连接至新AP

4.5 高级特色

| 特色 | 描述 |

|---|---|

| 快速漫游 | 允许用户在不同接入点之间迅速切换而不会中断连接 |

| 速率自适应 | 根据当前和近期的信道特点来选择合适的物理层的调制技术,提高数据传输的可靠性和效率 |

| 功率管理 | 接入点在没有帧要发送和接收时能够进入低功耗/睡眠状态,从而节省能源 |

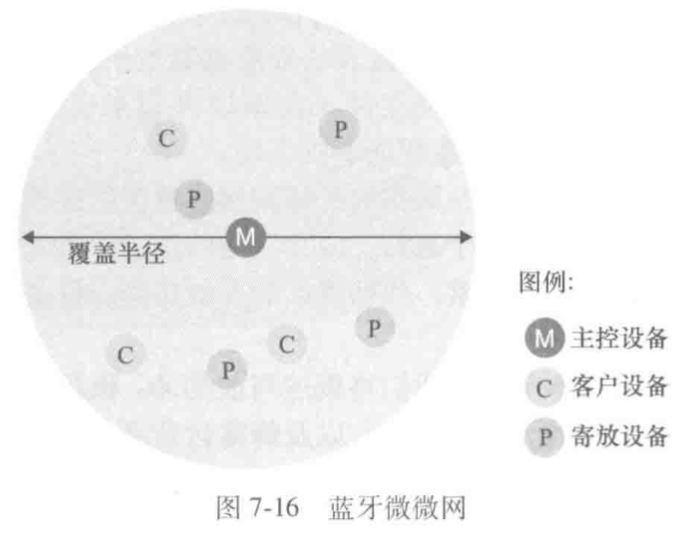

5. 蓝牙

蓝牙(Bluetooth):是一种短距离低功耗无线通信技术,又被称为无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN)和微微网(piconet),工作在2.4GHz工业、科学和医疗频段,与Wi-Fi等其他无线技术共享同一频段

跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum,FHSS):以固定的时隙625微秒,发送方和接收方在79个信道频率之间按照预定的跳频序列进行快速同步切换,使得信号能够在多个频段中扩展

- 抗干扰:由于信号在多个频率上分布,因此如果某些频率受到干扰,数据仍可以通过其他未受影响的频率传输,从而显著降低通信失败的概率

- 安全:由于频率不断变化,攻击者难以锁定信号传输路径,从而提高了通信的安全性

- 多设备:由于不同设备使用不同的跳频序列,从而允许多个设备在相同时间内使用不同频段工作而不互相干扰

自组织性

| 设备 | 功能 |

|---|---|

| 主控设备 | 负责控制和管理蓝牙网络,发起连接和数据传输 |

| 客户设备 | 响应主设备的请求,与主设备进行数据交换 |

| 寄放设备 | 处于休眠状态,不与主设备通信,保持配对信息以便未来连接 |

流程

- 邻居发现(Neighbor Discovery)

- 主控设备广播32条询问信号,每条都在不同的频道上,并重复传输序列128次

- 客户设备在它选择的频道上监听,一旦监听到询问信号,客户设备会在隔一个随机时间量后主动发送响应信号

- 主控设备接收到响应信号后,会更新其设备列表,显示所有发现的可连接设备

- 蓝牙寻呼(Bluetooth Paging)

- 主控设备选定客户设备,发送寻呼信号,通知客户要使用的跳频模式以及时钟信息

- 客户设备接收到寻呼信号后,回复响应信号

- 主控设备接收到响应信号后,将使用之前指定的跳频模式与客户设备进行通信

iPhone连接AirPods,iPhone就是主控设备

- 邻居发现阶段允许iPhone识别周围的AirPods,并将其标记为寄放设备

- 用户在iPhone的蓝牙列表中选择连接AirPods

- 蓝牙寻呼阶段允许iPhone连接AirPods,使AirPods成为客户设备并开始进行数据传输