目标代码生成

1. 程序任务

输入:优化的三地址中间代码序列

指令选取:选择与中间代码序列等价的目标代码序列

空间复杂度小:生成的目标代码越短越好

- 时间复杂度小:生成的目标代码执行得越快越好,多利用寄存器,减少对存储器的访问次数

寄存器分配:利用寄存器资源,减少内存访问开销

分配:选择变量的值暂时驻留在寄存器中

指派:为某些变量分配具体的寄存器

指令调度:重新排列指令顺序,减少因依赖关系导致的停顿,提升指令级并行

输出:目标代码

2. 目标代码

2.1 指令集

| 类别 | 说明 |

|---|---|

| LD dst, addr | 从内存 addr 读取数据到寄存器(Load) |

| ST x, Ri | 将寄存器数据写入内存(Store) |

| OP dst, src1, src2 | 执行二元运算 dst = src1 op src2 |

| OP dst, src | 执行一元运算 dst = op src |

| BR L | 无条件跳转到标签 L(Branch) |

| CMP R1, R2 | 比较两个寄存器的值 |

| B<cond> L | 根据比较条件跳转到标签 L,其中 cond 有 LT、LE、GT、GE、EQ、NE |

2.2 寻址模式

| 模式 | 名称 | 说明 | 代价 |

|---|---|---|---|

| C | 立即数 | 立刻就把常量 C 当作操作数 | 1 |

| R | 寄存器直接 | 操作数就存在寄存器里,无需再做寻址 | 0 |

| ® | 寄存器间接 | R 中存的是内存地址,CPU 取出后还要一次内存访问 | 0 |

| a(R2) | 直接变址寻址 | 计算地址 R + a,再去该内存单元取值 | 1 |

| *a® | 间接变址寻址 | 计算地址 R + a,再从该内存单元取地址,最后才取值 | 1 |

| x | 直接内存寻址 | 地址 x 是一常量或符号地址,直接访问该内存单元 | 1 |

| *x | 间接内存寻址 | 先从内存位置 x 得到一个地址,然后在该地址取值 | 1 |

2.3 地址分配

2.3.1 静态分配

在编译的时候就为每个过程分配两块固定地址区间作为活动记录,调用时不会改变栈指针 SP

- codeArea:存放该过程对应机器指令的连续内存区间

- staticArea:存放每次调用的活动记录,比如返回地址、局部变量等

1 | 假设现在要调用过程 p,假设每个指令占用 10 字节地址,每个 action 伪指令占用 10 字节地址 |

2.3.1 栈分配

每次调用过程时都在运行时用栈指针动态分配活动记录,调用/返回时需要调整栈指针并读写栈指针相对偏移

- stackStart:调用点之前栈指针值

- recordSize:每次调用时要在栈上分配的活动记录大小(字节数)

1 | 假设现在过程 m 要调用过程 p,过程 p 要调用过程 q,假设每个指令占用 10 字节地址,每个 action 伪指令占用 10 字节地址 |

3. 代码生成器

3.1 待用与活跃

基本块:一段只能顺序执行,从头到尾没有分支也没有分支目标的指令序列

- 单一入口:除了起始指令,不能从别的地方跳转到中间执行

- 单一出口:除了末尾指令,不能从中间跳转到别的地方执行

i: A := B op C

定值:三地址指令的左侧目标变量,旧值会被新值覆盖,也就是确定了值

引用:三地址指令的左侧操作变量,只会利用值不会改变值,也就是引用了值

活跃:如果当前位置 i 之后,变量还会被引用,则称变量在当前位置 i 是活跃的

待用:从 i 开始向后看(包括i),第一次引用变量的指令号 j 为变量在 i 的待用

待用一定活跃,活跃不一定待用

变量类型

- 用户变量:在源代码明确定义的变量,总是假设在基本块的出口处仍然是活跃的

- 临时变量:在生成中间代码时自动插入的存储中间结果的变量,通常只在单个基本块内被定义和引用,总是假设在基本块的出口处是不活跃的

3.2 寄存器分配

3.2.1 原则

- 最大化寄存器驻留:当生成某变量的目标代码时,尽量让变量的中间结果或值保留在寄存器中

- 块边界:进入基本块时所有寄存器是空闲的,离开基本块时释放所有占用的寄存器

- 及时回收:不再被引用的变量所占用的寄存器需要尽早释放

3.2.2 待用信息链表算法

为每个变量维护一个二元组表示是否待用(x表示在x待用,F表示非待用)和是否活跃(L表示活跃,F表示非活跃),将未来的信息回溯给先前的每个指令

- 初始化所有用户变量为非待用和活跃 (F, L),初始化所有临时变量为非待用和非活跃 (F, F)

- 从后往前扫描基本块内的四元式

i: A := B op C- 将 A 改为 (F, F):A 的旧值被更改了,所以既不会被引用也不是活跃的

- 将 B 和 C 改为 (i, L):B 和 C 的值未来会在 i 被引用,B 和 C 的值在之前是活跃的

3.2.3 寄存器分配算法

寄存器描述数组 RVALUE:标记当前正驻留在寄存器 R 中的变量

- RAVALUE[R] = {A}:A 独占寄存器 R

- RAVALUE[R] = {A, B}:B 和 C 共占寄存器 R(比如赋值 B:=C)

- RAVALUE[R] = {}:寄存器 R 空闲

变量地址描述数组 AVALUE:当前变量的值的存储位置描述

- AVALUE[A] = {R_k}:变量存在寄存器 R_k 中

- AVALUE[A] = {addr_a}:变量存在内存 addr_a 中

- AVALUE[A] = {R_k, addr_a}:变量既存在寄存器 R_k 中又存在内存 addr_a 中(率先使用寄存器)

寄存器分配函数 GETREG:将四元式 i: A := B op C 的编号 i 输入,按照以下优先级顺序返回寄存器来存结果 A

- 如果 A 已经在某个寄存器 R,则返回 R

- 如果 B 独占 R,且 B 不再被引用,则返回 R

- 如果有空闲的 R,则返回 R

- 选择引用位置最远的寄存器 R,如果占用这个 R 的变量不在内存,则需要先加载到内存防止数据丢失

ST R, addr(v),然后再返回 R

1 | function GETREG(i: instruction index, A: Var) -> Reg: |

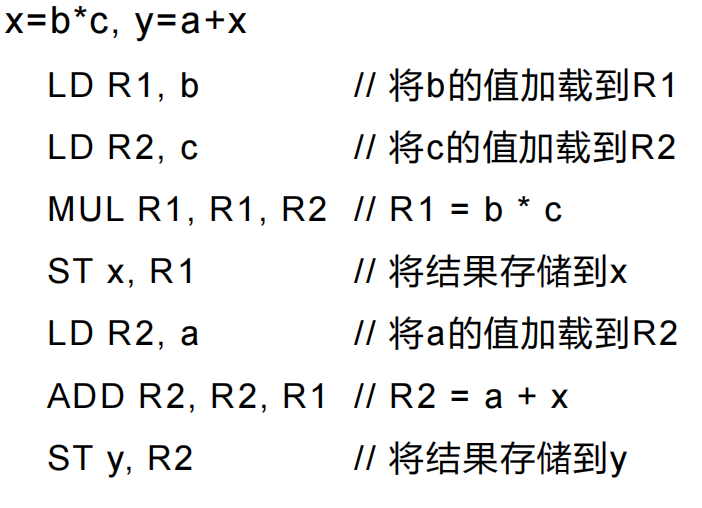

3.2.4 代码生成算法

- 给结果分配寄存器:调用 R_k = GETREG(

A := B op C) 给结果 A 分配寄存器 - 利用寄存器执行计算:利用 AVALUE[B] 和 AVALUE[C] 确定 B 和 C 的存储位置 B’, C’

- 如果 B 的存储位置是 R_j ≠ R_k 或 addr_b,则生成:

LD R_k, B'; op R_k, C'; - 如果 B 的存储位置就是 R_j = R_k,则生成:

op R_k, C';

- 如果 B 的存储位置是 R_j ≠ R_k 或 addr_b,则生成:

- 清空 R_k:对任何在 RVALUE[R_k] 的变量 v,令 AVALUE[v] -= {R_k}

- 确定 A 的存储位置:令 AVALUE[A] += {R_k},RVALUE[R_k] += {A}

- 及时恢复被无效占用的寄存器:如果 B 或 C 的是非引用和非活跃,且其值存在于某个 R_j 中,则删除 RVALUE[R_j] 中的 B 或 C,删除 AVALUE[B] 或 AVALUE[C] 中的 R_j

- 恢复所有寄存器:如果到达基本块的末尾,对所有活跃变量,如果占用寄存器 R_k,则需要

- 把寄存器的值先存进内存,生成:

ST R_k, addr(v) - 令 AVALUE[v] = {addr_v},令 RVALUE[R_k] = {}

- 把寄存器的值先存进内存,生成:

1 | for each i: A := B op C do: |